引 言

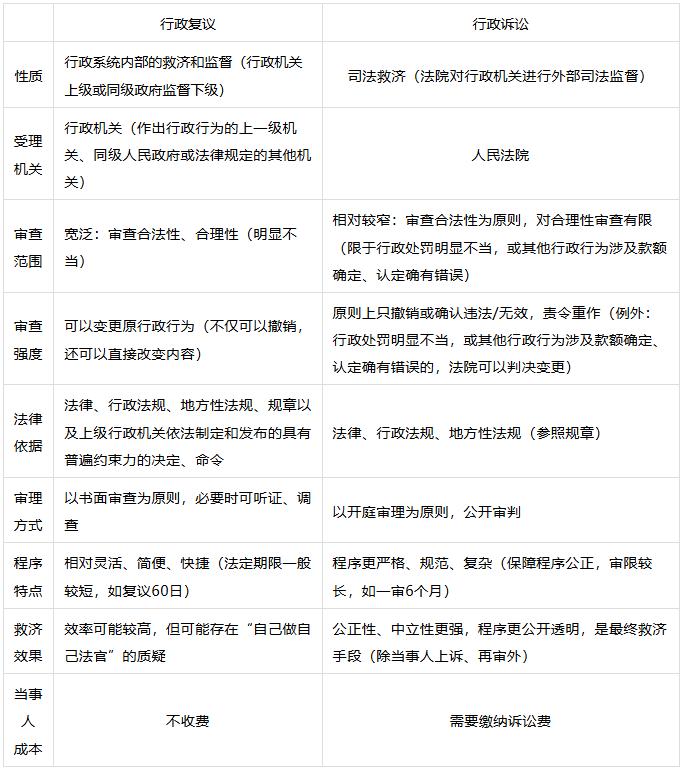

在行政纠纷中,行政相对人对行政机关的具体行政行为不服,想要维权时,会面临着行政复议和行政诉讼的选择,会困惑怎么有两个选择?我应该选择哪个?是否双选?如果仅仅告诉他,行政复议属于行政系统内部监督,行政诉讼则是司法监督,是远远不够的,现笔者结合实务处理和法律规定,从概念界定、程序选择的规定、行政复议对行政诉讼的影响等梳理两者,供读者初步了解其背后的法律规则和选择策略。

一、概念界定

(一)法律概念

行政复议和行政诉讼是我国公民、法人或其他组织(行政相对人)认为行政机关的具体行政行为(例如:行政处罚、行政许可、行政强制、行政征收等)侵犯其合法权益时,依法寻求救济的两条法律途径。

行政复议:是行政机关系统内部的层级监督和救济制度。通俗讲就是“找上级机关(或本级政府)评评理”。

行政诉讼:是国家司法机关(人民法院)依照司法程序对行政机关的行政行为进行外部监督和审查的制度。通俗说就是“到法院打官司告官”。

(二)立法目的

行政复议:为了防止和纠正违法的或者不当的行政行为,保护公民、法人和其他组织的合法权益,监督和保障行政机关依法行使职权,发挥行政复议化解行政争议的主渠道作用,推进法治政府建设,根据宪法,制定本法。

行政诉讼:为保证人民法院公正、及时审理行政案件,解决行政争议,保护公民、法人和其他组织的合法权益,监督行政机关依法行使职权,根据宪法,制定本法。

以上可以看出两者的根本目的均是监督和保障行政机关依法行使职权保护公民、法人和其他组织的合法权益。

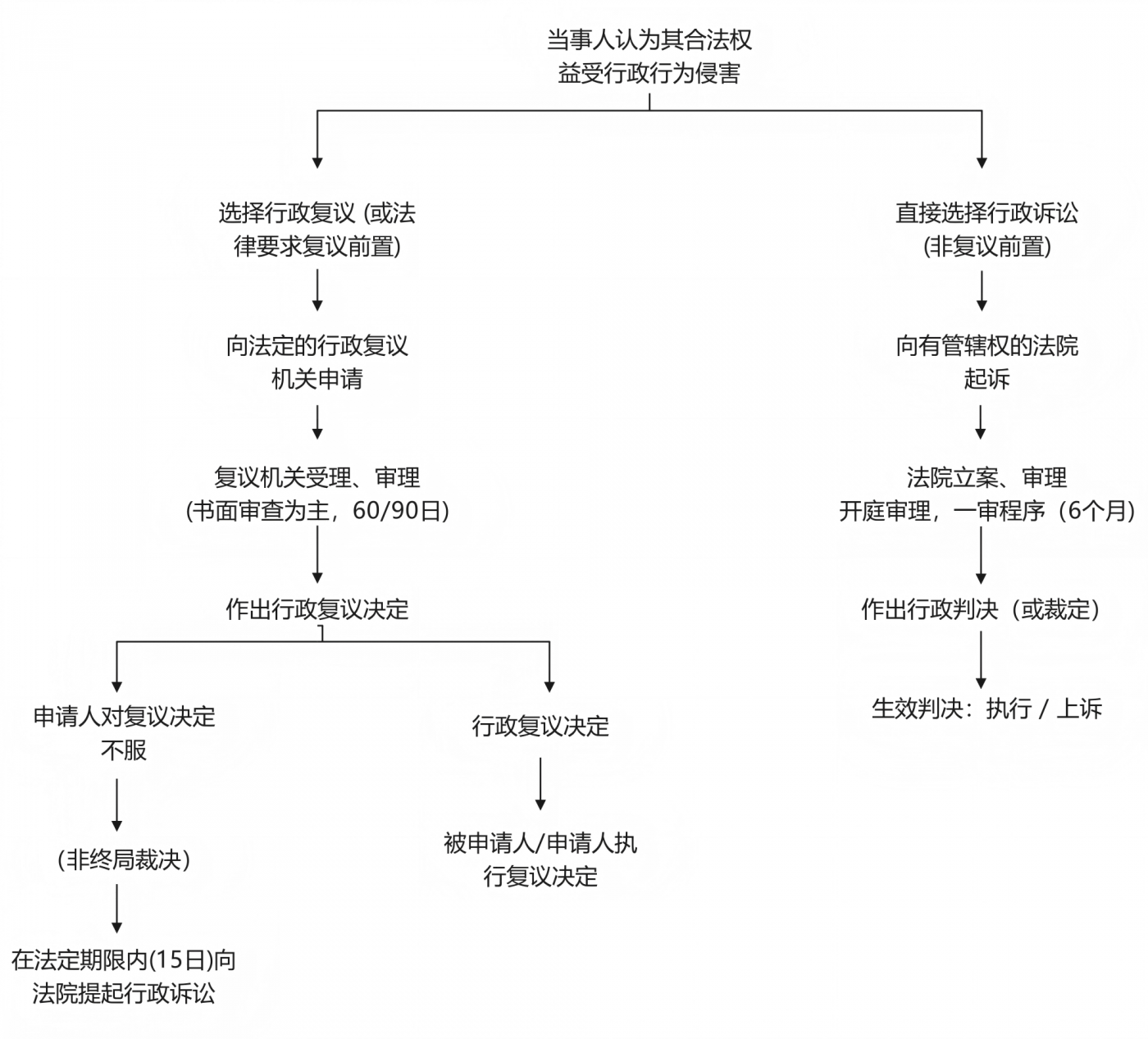

二、关于程序选择的法律规定

(一)复议前置

在特定法律、法规明确规定的情况下,对某些行政行为不服,必须先向行政复议机关申请行政复议。只有在对行政复议决定不服时,才能再向人民法院提起行政诉讼。(例如:《行政复议法》第23条规定的自然资源权属确权、纳税争议等特定案件等)。

(二)择一选择

除复议前置情况外,申请人可以选择直接提起行政诉讼,也可以选择先申请行政复议。选择复议后,对复议结果不服的,可以在法定期限内向法院起诉(法律规定的行政复议最终裁决除外)。

申请人申请行政复议,行政复议机关已经依法受理的,在行政复议期间不得向人民法院提起行政诉讼。当事人向人民法院提起行政诉讼,人民法院已经依法受理的,不得申请行政复议。

在大多数情况下,当事人有选择权(复议或诉讼),但选择复议后对结果不服通常还能诉讼(复议前置情况除外),选择诉讼后一般不能再回头申请复议。

(三)复议终局

极少数案件法律规定由行政复议作出最终裁决,不能再起诉(通常涉及国家主权或特定领域)。

三、行政复议结果对行政诉讼被告选择的影响

(一)复议维持:当事人起诉时,原机关和复议机关是共同被告。

(二)复议改变(含撤销、变更、确认违法等):当事人起诉时,复议机关是被告。

(三)复议不作为:当事人可以选择起诉原机关不作为,也可以起诉复议机关的不作为。

五、行政复议、行政诉讼流程图

六、行政复议和行政诉讼的选择建议

(一)希望效率、便利

如果对行政行为合理性质疑大,可优先考虑行政复议。复议机关通常是上级主管部门,可能更熟悉相关领域的业务,审查合理性更有优势;其次,行政诉讼原则上只审查合法性,而复议还能审查合理性,这意味着对明显不当的行政处罚,通过复议解决可能更彻底。

(二)质疑合法性

如果对行政行为的合法性有强烈质疑,或追求更强程序保障,希望法院裁决,或者对复议结果预期不乐观,可以直接或复议后选择行政诉讼。行政诉讼的程序保障和司法终局性更受信赖。

(三)注意程序衔接因行政复议审理期限较短,加之复议机关在维持原行政行为时作为共同被告的法律规定,许多当事人在衡量考虑后,更倾向于放弃行政复议程序,直接启动行政诉讼程序,这样也能获得更长的准备时间。如先行选择复议的话,需要提醒的是,程序衔接上最复杂的是起诉期限计算问题,很多当事人容易忽略复议后起诉的15日时限,结果错过维权时机。

综上,笔者认为应根据案件具体情况、当事人诉求(更关注效率还是更关注程序公正、终局结果)、法律的规定(尤其是否复议前置),以平衡专业性和实用性来综合抉择。

律师介绍